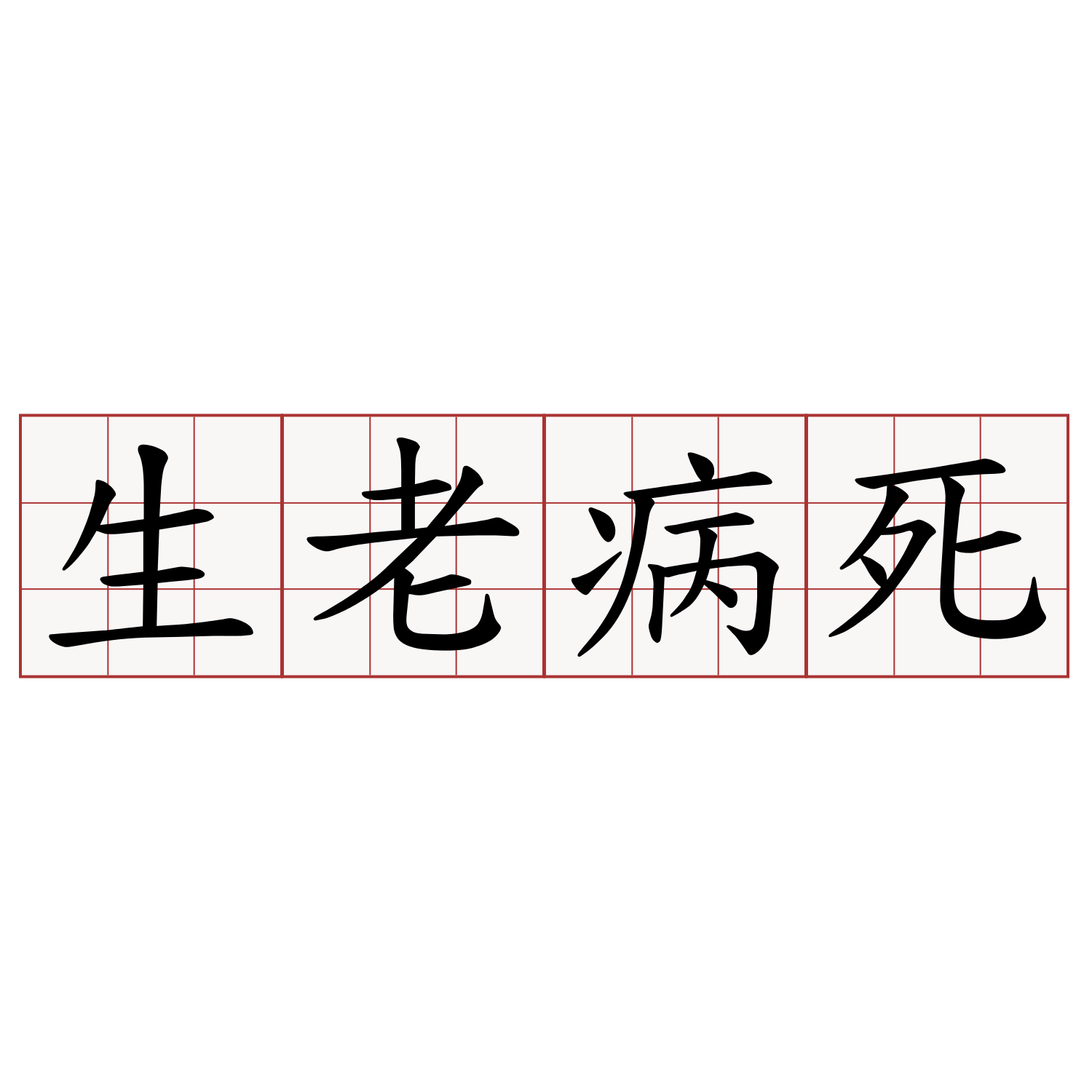

人生は「苦」に満ちている。生老病死の四苦は人が経験する「苦」である。神仏ネットに以下の記述がありました。(生老病死とは|お釈迦様が説く意味・仏教の四苦八苦の教えについて | 神仏.ネット (shinto-bukkyo.net))(https://shinto-bukkyo.net/bukkyo/%e4%bb%8f%e6%95%99%e3%81%ae%e7%9f%a5%e8%ad%98%e3%83%bb%e4%bd%9c%e6%b3%95/%e7%94%9f%e8%80%81%e7%97%85%e6%ad%bb/)

生老病死とは実は仏教由来の言葉です。

生老病死は、ただ「生きる、老いる、病む、死ぬ」ではなく、

- 生苦:生きる苦しみ

- 老苦:老いる苦しみ

- 病苦:病む苦しみ

- 死苦:死ぬ苦しみ

4つの人生で避けることができない根源的な苦しみのことを意味する言葉です。

四苦八苦という四字熟語を聞いたことがあると思いますが、実はこの四苦に当たるのが「生老病死」です。

生老病死の意味は、先ほど見た通り、生苦(しょうく)、老苦(ろうく)、病苦(びょうく)、死苦(しく)の4つの苦しみのことです。

生老病死の苦しみを含み、仏教の苦しみと言うのは「思い通りにならないこと」「自由でない境地にいること」を意味します。

老いることや、病気にかかる苦しみ、また人はだれでも死ぬという究極的な苦しみは、どれだけ頑張っても今の科学では乗り越えられない、「思い通りにならない」ことの代表ともいえます。

老化防止、病気の予防などなどどれだけ徹底しても、老病死を避けることはできません。そして、自分が醜くなること、病気で苦しむこと、死が迫ることに対する苦しみにどんな人も少なからず苦しむのではないでしょうか。

では「生きる苦しみ」とはどういう意味なのかについて詳しく見ていきます。

生老病死の生|生きる苦しみとは

仏教では、一切皆苦(いっさいかいく)とも言いますが、この世のすべては苦しみなのだという考えからスタートします。

仏教では生きること自体苦しみだというのです。

もちろん楽しいこと、嬉しいこと、幸せなこと、それらが存在しないと言っているわけではありません。

ただ、それらの楽しいこと、嬉しいこと、幸せなことはいつまでも続くわけではなく、さらにそれらポジティブな感情が大きければ大きいほどネガティブな感情、つまり苦しみを生み出すと考えます。

例えば、とても気の合う友達や恋人、好きなことを想像してみてください。

その友達といると(好きなことをしていると)、いつも楽しく、最高の気持ちだと思います。もしそんな友達や恋人、好きなものが突然この世から失われるとしたらあなたはどう感じるでしょうか。

最高の気持ちは一転、最悪の感情を生むと思います。

好きな気持ち、楽しい気持ちが強ければ強いほど、苦しみが大きくなるのです。

これは一つの例ですが、大なり小なり、私たちの生活のあらゆる感情は苦しみに通じていると考えられます。

そして、老病死という人間として生きていると絶対に避けては通れない苦しみとも私たちは直面します。

このような苦しみばかりの世の中であるのなら、「生きること」それ自体がもはや苦しみなのだというのが、生の苦しみということです。

四苦八苦の四苦が「生老病死」となりますが、それ以外に仏教では4つの苦を入れて、全部で8つの避けられない苦を挙げます。

四苦八苦は、12の苦しみではなく、全部で8の苦しみということなのですが、残りの4つの苦しみについてもご紹介いたします。

愛別離苦とは、先ほど好きな友達や恋人との別れの苦しみという例もありましたが、「愛する人と離れることの苦しみ」を意味します。

人に限らず、ペットでも、モノでもあらゆる愛着の湧いた対象との別れはつらいものです。

愛別離苦についてはこちらで詳しく解説しています。

怨憎会苦とは「憎い人、腹が立つ人と会うことの苦しみ」を意味します。

人はよほどのことがない限り、社会の中で生きていて、他人と関わり合いながら生きていきます。

会社の上司や部下、学校の腹立たしい人という同じコミュニティで、そのような出会いたくもない人間と出会ったり、買い物先の店員、道端の人、いたるところで嫌な思いをさせるような人と出会うことがあります。

それらは避けようと思っても、突然やってきて「憎い、腹立たしい」という感情を生み私たちを苦しめます。

求不得苦とは「求めたものを手に入れることができないことの苦しみ」を意味します。

努力しても手に入れられなかったモノ、栄冠、地位、財産などなど、私たちの生活で求めて努力をしても、それが手に入るとは限りません。

強く欲しいと求めたものを手に入れられなかった時、強い気持ちがあればあるほどその苦しみは大きくなります。

五蘊盛苦とは「私たちの心と体は苦しみ、この世の一切のものは苦しみ」ということを意味します。

五蘊(ごうん)という言葉が少し難しく感じると思いますが、これは簡単に言うと、心と体のことです。

この理解について、経典では「五蘊という心と体はすべて無常(消えていくもの)であり、無常ということは苦しみということ」と説かれています。

「私たちの心と体である五蘊が苦しみなのだ」と言われても、意味が理解しにくいと思いますので、少しかみ砕いて解説しますと、

「私たちのもの」と考えている私たちの心と体という存在は、私たちの思い通りには動きません。

老いること、病にかかること、死ぬこと、どれも私たちの体が私たちの思った通りではありません。むしろ望みとは反対に変化していきます。

全ては変化していくということを諸行無常と仏教では言いますが、思い通りにならない心と体も実は苦しみ、苦しみを生むものなんだということなのです。

生きることを少しでの楽にすることができる考え方 その智慧が仏教なのではないでしょうか。

コメント